[原著論文](邦題)リン脂質生成にリンクした人工小胞体の出芽・分裂

[Paper] Budding and Division of Giant Vesicles Linked to Phospholipid Production

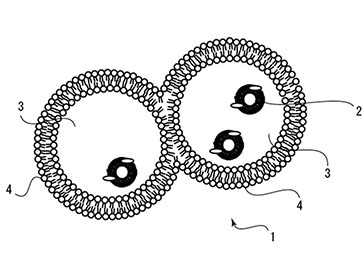

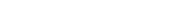

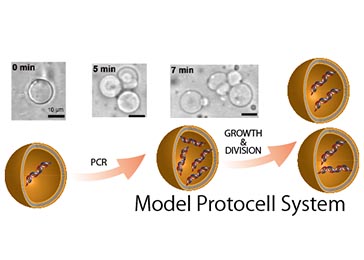

人工小胞体(ジャイアントベシクル)が,ヒュスゲン環化付加反応を利用したリン脂質生成によって,出芽し,その後分裂することを見出しました.このジャイアントベシクルはλファージというウィルスのDNAをまるまる内包することができ,この反応によって出芽した側にもDNAが分配されることを明らかにしました.Sci. Rep. 2019.(どなたでも論文や動画を閲覧できます)

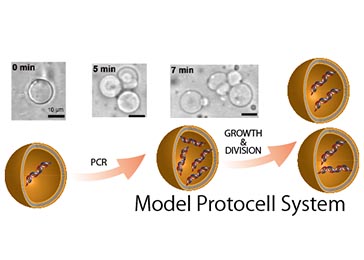

[原著論文](邦題)繰り返し自己再生産できる単一成分型人工小胞体

[Paper] A sustainable self-reproducing liposome consisting of a synthetic phospholipid

前駆体分子のイミン結合の加水分解によって,繰り返し増殖可能な単一成分型の人工小胞体をあらたに構築しました.さらに,この人工小胞体の内部では,ポリメラーゼ連鎖反応でDNAが増幅可能であることを明らかにしました.神奈川大学菅原正教授のグループとの共同研究.Chem. Phys. Lipids 2019.

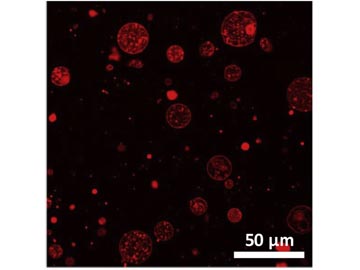

[原著論文](邦題)交互両親媒性分子が水中で示す不可逆凝集

[Paper] Irreversible aggregation of alternating tetra-block-like amphiphile in water

親水部と疎水部が交互に繰り返す新規の両親媒性分子の水分散液が,室温で調製後に流動性を著しく失うことがわかりました.これを50度以上にいったん加熱すると,水が分離して沈殿が生じ、室温でも同じ状態には戻らないことを見出しました.この現象は,ヨーグルトなど生体由来試料でみられる不可逆凝集という物理現象の一つであり,近年その機構が注目を浴びています.放射光X線小角散乱測定やクライオ電子顕微鏡観測などにより,この分子がナノメートルからマイクロメートルまで多様な構造体を水中で形成することが,分散液の流動性低下の要因であることが明らかになりました.高エネルギー加速器研究機構高木秀彰特別助教との共同研究.PLOS ONE, 2018.(どなたでも論文を閲覧できます)

[総説解説]光で流動・非流動状態を制御する高分子材料−ナマコをヒントに生みだされた次世代の新素材

光照射で繰り返し流動性を変化させることができる高分子材料について,私たちの最近の研究成果をまとめて論じました.

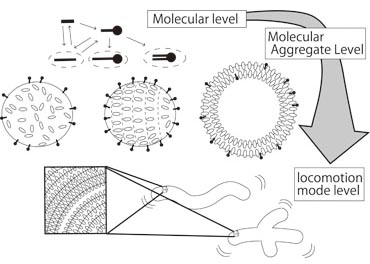

[総説解説](邦題)水中において化学刺激で動いたり変形する分子凝集体の多様化

[Review] Locomotion and Transformation of Underwater Micrometer-Sized Molecular Aggregates under Chemical Stimuli

生命起源や“生命らしさ”における自発的な動きや変形の多様化の重要性を、進化プロセスの観点から主張し,油滴,人工小胞体,ゴースト細胞など,関連する研究の国内外の動向を解説しました.(どなたでも論文を閲覧できます)

[総説解説]ジャイアントベシクルのダイナミクスと人工細胞型センサーへの展開

細胞サイズの袋状脂質二分子膜であるジャイアントベシクルを模擬的な生体膜もしくは細胞のモデルとみたて,これをアレイとしたマイクロ流体デバイスの開発について,私たちの研究成果を中心にまとめて論じました.(どなたでも論文を閲覧できます)

[原著論文](邦題)クマリン末端型分岐状ポリジメチルシロキサンによる網目形成および切断の光制御

[Paper] Photocontrolled network formation and dissociation with coumarin end-functionalized branched poly(dimethyl siloxane)s

高分子鎖末端にクマリン基を持つ分岐状ポリジメチルシロキサン(PDMS)を合成しました.このPDMSにUVを照射すると,溶媒成分を一切使用することなく室温でクマリン基の光二量化に伴って貯蔵弾性率が元の30000倍にまで増大し,液体から固体に変化しました。また,別の波長のUVを照射すると,クマリン二量体の光開裂に伴って貯蔵弾性率と損失弾性率が同程度の柔らかい物質になることが分かりました.ネットワークが形成する反応と切断する反応とを異なる2波長のUV光の照射によって達成し,溶媒成分を使用することなく粘弾性を制御可能な高分子材料を開発しました.Polymer, 2018.

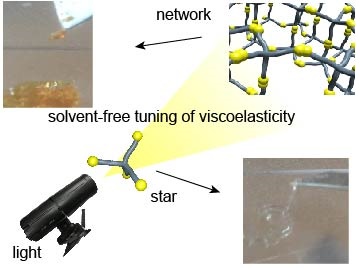

[原著論文](邦題)光刺激によって引き起こされる無溶媒下での高分子材料の変形

[Paper] Photo-triggered solvent-free metamorphosis of polymeric materials

光をあてて高分子形状をネットワーク状と星型との間で繰り返し組換えることで,溶媒成分を使用することなく流動・非流動状態を制御可能な高分子材料を開発しました.光をあてた部分のみを思い通りに再造形・変形させられる素材への応用が期待されます.Nat. Commun. 2017.(どなたでも論文や動画を閲覧できます)

簡易解説文はこちら

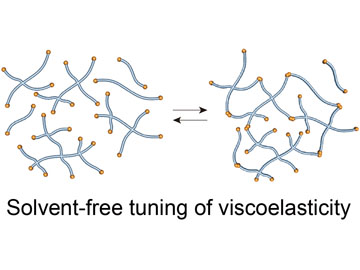

[原著論文](邦題)UVによる粘弾性制御に向けた末端クマリンを有する星型ポリアクリル酸n-ブチルオリゴマーおよびそのネットワークの合成

[Paper] Synthesis of star-shaped poly(n-butyl acrylate) oligomers with coumarin end groups and their networks for a UV-tunable viscoelastic material

ネットワークが形成する反応と切断する反応とを異なる2波長のUV光の照射によって達成し,溶媒成分を使用することなく粘弾性を制御可能な高分子材料を開発しました.J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 2017.

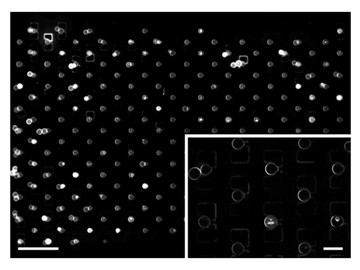

[原著論文](邦題)粒径を均一化した自己駆動油滴の速さ解析

[Paper] Self-propelled motion of monodisperse underwater oil droplets formed by a microfluidic device

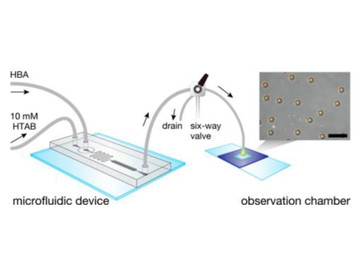

界面活性剤水溶液中で駆動する油滴について,マイクロ流体デバイスを用いて粒径を均一化する手法を開発しました.これにより,界面活性剤濃度と粒径が油滴の速さに与える影響を明らかにしました.東京大学竹内昌治教授のグループ,千葉大学北畑裕之准教授,慶應義塾大学伴野太祐助教との共同研究.Langmuir 2017.

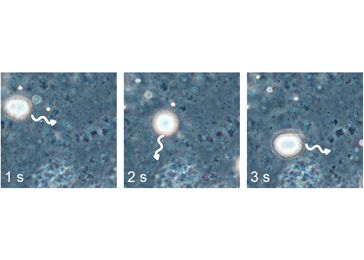

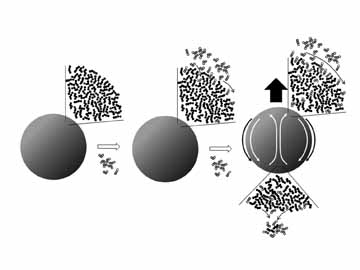

[原著論文](邦題)水中を変形しながら泳ぎまわる人工の油滴

水中で変形を高頻度に繰り返して駆動する細胞サイズの微小粒子を,2種類の反応活性な油分子と界面活性剤分子を組み合わせた油滴で初めて実現できました.慶應義塾大学伴野太祐助教,朝倉浩一教授,千葉大学北畑裕之准教授のグループとの共同研究,Scientific Reports 2016.(どなたでも論文や動画を閲覧できます)

簡易解説文はこちら

[総説解説](邦題)水中を駆動する油滴を制御する合成化学的アプローチ

[Review] Synthetic Approaches to Control Self-propelled Motion of Micrometre-sized Oil Droplets in Aqueous Solution

界面活性剤水溶液中で駆動する細胞サイズの油滴の駆動機構について,分子論的考察から新たに有機分子を設計,合成してアプローチする私たちの研究成果を解説しました.

[引用多謝] 太田邦史「エピゲノムと生命」(講談社ブルーバックス)

太田邦史先生の書籍にて,当研究室を含む研究グループの人工小胞体(ジャイアントベシクル)に関する研究成果が,原始細胞の化学モデルにおけるDNAの新しい一面として紹介されました.

[引用多謝] 岩崎秀雄「<生命>とは何だろうか」(講談社現代新書)

岩崎秀雄先生の新書にて,当研究室を含む研究グループの人工小胞体(ジャイアントベシクル)に関する研究成果が紹介されました.

[引用多謝] 池上高志「動きが生命をつくる」(青土社)

池上高志先生の書籍にて,共同研究の成果を中心に,水中を泳ぎ回る油滴が紹介されました.

[引用多謝] 金子邦彦「生命とは何か 第2版」(東京大学出版会)

金子邦彦先生の書籍にて,当研究室を含む研究グループの人工小胞体(ジャイアントベシクル)に関する研究成果が紹介されました.

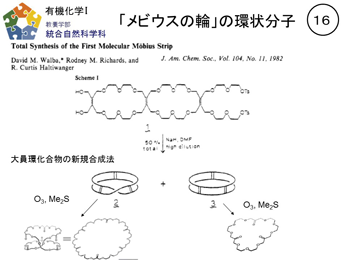

[講義資料]有機化学I 2019

「ジョーンズ有機化学」を用いた有機化学入門.特に,生命システムや生命起源を”創って理解する”ための有機分子と超分子の性質や反応、機能に触れながら講義します.講義対象は学部2年生.

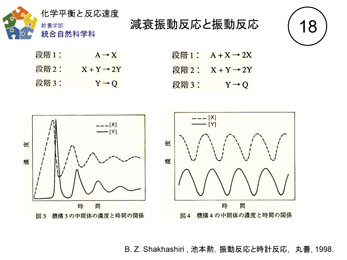

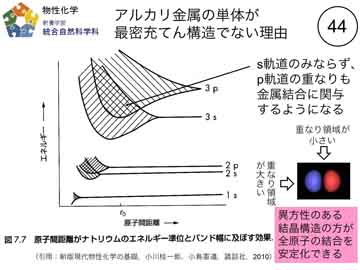

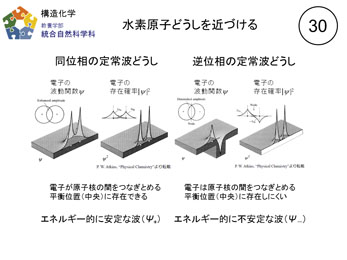

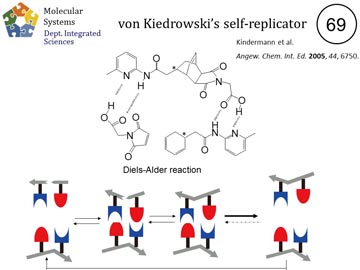

[講義資料]分子システム論2019(分担)

超分子の空間構造・時間発展・機能を分子のシステムという観点で学びます.特に,有機反応ネットワーク論,分子性組織膜の物性化学を担当します.講義対象は学部4年生と修士課程大学院生.

[講義資料](邦題)生命情報科学2019(オムニバス)

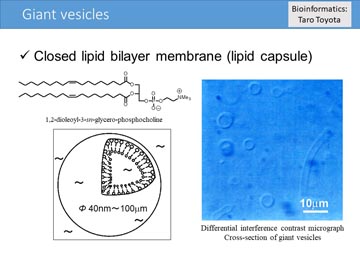

[Lecture] Bioinformatics (omnibus)

千葉大学大学院医学薬学府にて,細胞を構成的に理解するサイエンスとして人工小胞体(ジャイアントベシクル)研究の概要を紹介します.講義対象は修士課程大学院生.| Taro Toyota gives a lecure about sciences on synthesizing cells at Chiba University. Practical use of giant vesicles and related synthetic biology are highlighted.