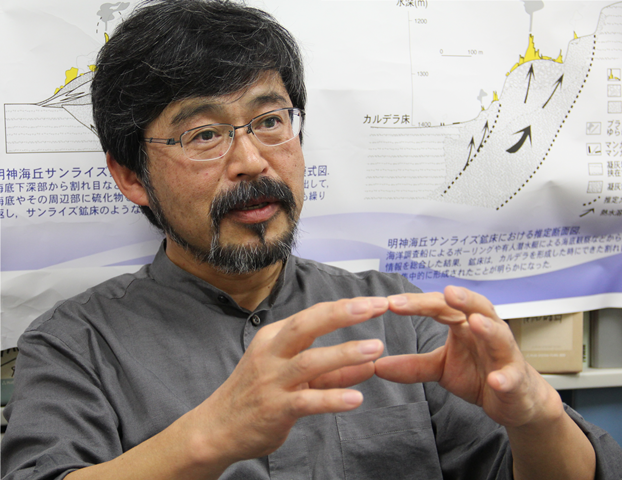

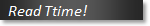

「海底熱水鉱床」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?海底熱水鉱床とは、海底で熱水が吹き上げる場所の近くにある潜在的な鉱物資源のことです。日本には、鉱物資源の埋蔵量が少ないとされていますが、日本付近の海底には海底熱水鉱床として、銅・金・銀・レアメタルなどが存在することがわかってきました。今回は、海底熱水鉱床について研究なさっている飯笹先生にお話を伺いました。

研究内容について教えて下さい。

海底熱水鉱床のある場所とその資源量の調査をしています。海底熱水鉱床は、日本周辺の海では200 mから1600 mの深さのところで見つかってきています。写真に示すようなチムニーという亜鉛や銅・鉄の硫化物濃集体が、海底で熱水を吹き上げている場所にあります。

|

|

|

| |

熱水を吹き上げている亜鉛や銅・鉄の濃集体。チムニーと呼ばれる。

|

海底熱水鉱床のある場所を特定する地球科学的手法について教えて下さい。

それでは重鉱物分析法という一つの例を紹介しましょう。

まず、円筒状の採泥器を船からワイヤーでつり下げて海底の堆積物を採取します。実験室ではこの試料中の鉱物を、重さの違いや磁気を用いて分離します。最後に特殊な処理をして、光学顕微鏡や走査型電子顕微鏡を用いて分析・鉱物同定を行います。

採取した試料中には石英、輝石、磁鉄鉱などの様々な鉱物が含まれていますが、硫化物などの熱水起源の成分はわずかしかありません。こうして試料中の熱水起源重鉱物の分布図を作成して海底熱水鉱床の場所を特定していくのです。

その後、無人探査機ROVを使って探査を行います。これは、船から伸ばしたケーブルの先についている探査機です。

資源量はどのように調べるのでしょうか。

間接的には音、電磁気、重力などの物理的な方法とボーリングのように試料を直接手に入れる方法があります。日本がこれまで行ってきた海底熱水鉱床におけるボーリングは掘削機を海底に着座させ海底下の地質試料(鉱石など)を取り出すことでした。なだらかな海底面ではボーリングが出来るのですが、チムニーが林立しているような海底面では、ごつごつしているのでボーリングができません。これからは船の上からもボーリングができるようになります。

海底熱水鉱床の商業開発にあたって問題点はありますか?

今から30年くらい前、ガラパゴス諸島の周辺の海底で熱水が吹き上がっているのが見つかりました。これまで発見された海底

熱水活動域にはチューブワームをはじめ多種多様で貴重な生物が、メタンや硫化水素などを栄養分にして生きていることが確認されています。これらは商業開発によって、絶滅してしまう可能性が出てきています。そのため、生物の専門家からは資源開発に反対する声があがっています。

生物を傷つけずに資源を集める方法はあるのでしょうか?

熱水活動が活発な場所はブラックスモークが吹き上げています。このスモークには銅、鉛、亜鉛などの鉱物資源が含まれているので、これを効率的に集めることができれば、生物も傷つけず、双方に利益がある状態と言えます。今後の研究では、すでに活動を終えた熱水鉱床を探すことが重要となってきます。

最後にメッセージをお願いします。

自分のやりたいことを迷わずやってください。好きなことは多少の困難があってもできますから、それが自分の道を切り開く一番の近道だと思います。

(インタビュアー 西村知)

カテゴリ:[環境]

学科:[新領域創成科学研究科]

飯笹研究室のHPへ

新領域特集に戻る

|