フォトン=光の粒 の制御を目指す

量子オプトエレクトロニクスの世界

電気電子工学科(電子・情報系B)では、ナノスケール(1 nm=10-9 mほどの大きさ)の物理学や、それを応用したデバイスの研究が精力的に行われています。今回はその中で、「量子オプトエレクトロニクス(量子光電子工学)を研究されている、総合研究機構の加藤准教授にお話を伺いました。

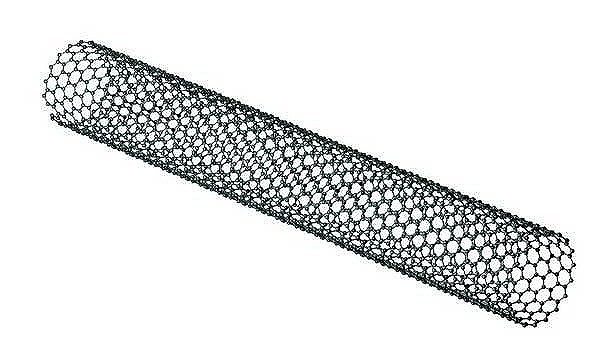

カーボンナノチューブは直径

カーボンナノチューブは直径約1~2 nmでありながら、長

さは1 mmほどにまでなる。

トランジスタなどナノスケ

ールの光デバイスとして

非常に有用な材料である。

Q:先生の研究について教えてください。

私がやっているのは、カーボンナノチューブ(以下、CNT)のデバイス応用です。「フォトンを制御できるようなトランジスタ」を作ろうとしています。フォトンとは光の粒子のことです。光子とも言いますね。

Q:フォトンを制御するとはどういうことですか?

CNTは金属のように電流を流すものや、半導体のように蛍光を発するものがありますが、この研究においては後者のタイプを使っています。

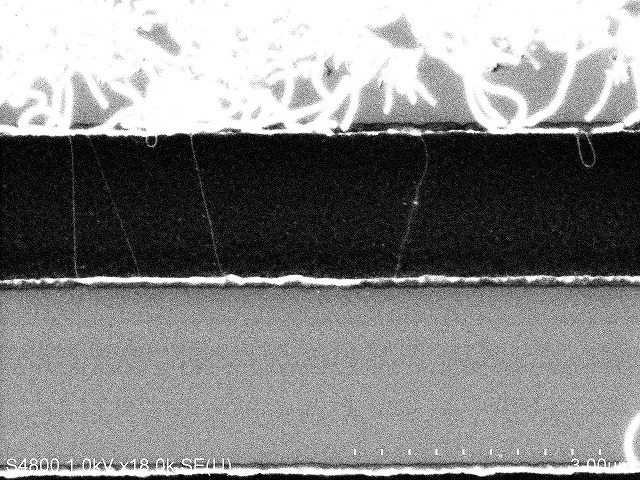

CNT(中央の白い線状のもの)を橋の

ように渡した構造の電子顕微鏡像。

橋渡し構造にしてあるのは、CNTが

「表面しかない物質」のため何かに

接していると光りにくいからである。

CNTは直径1 nmほどと非常に細いので、非常に小さな蛍光を発したり、検出したりできます。これをつきつめていくと、究極的にはフォトンを一つずつ制御できるようになる可能性があるのです。「制御する」というのは具体的には、検出する、動かす、作る、ということです。たとえば、LEDライトがちょっと進化して、一つずつ光の粒(フォトン)が出せるようになったものを想像してみてください。

Q:そのようにフォトンを制御できると、応用としてはどのようなことが期待できるのでしょうか。

「量子計算」というものができるようになり、コンピューターの性能が格段に向上します。それから、「量子通信」という通信が可能になります。光の粒は光子(フォトン)、電気の粒は電子ですね。 これら一つひとつに情報を持たせるのが、量子通信です。現在の通信技術では光子の集まりである「光」、電子の集まりである「電流」を利用していますが、量子通信では一つひとつの光子や電子を扱うわけです。そうすることで一度に大量の情報を送ることができますし、省エネにもなります。また、「絶対に解読されない暗号」である「量子暗号」を使えるようになり、通信のセキュリティが完全なものになります。

Q:「絶対に解読できない」のですね。

そうです、それは量子力学の法則で決まっています。現在のケータイやPCも、今の暗号でも十分に解読は難しいのですが解くことが完全に不可能になる、というのは大きな進歩です。

Q:実際にどんな場所で実験が行われているのか、見学をさせてください。

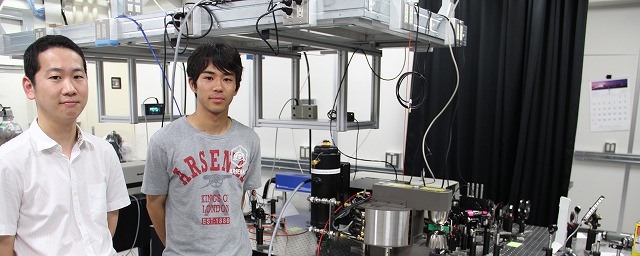

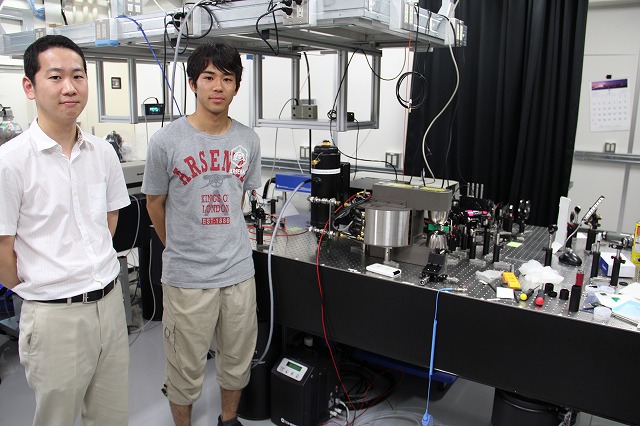

カーボンナノチューブから出た光を

カーボンナノチューブから出た光を測定する機械(フォトルミネッセン

ス測定系)。レンズ、ミラー、検出

器などのパーツをカスタマイズして

加藤先生が学生と一緒に一から組み

立てた。1本のCNTから出た光も検出

することができる。

はい。一つひとつのフォトンを発生させたり情報を持たせたりすることは「壮大な夢」であって、実験はその「第一歩」のところをやっています。

この部屋は蛍光測定というのを行う場所です。1本のCNTにレーザーを照射することでCNTそのものが蛍光を発して光ります。その蛍光を検出して波長や強度を調べるのがこの装置です。

CNTはエタノールのガスを使った化学蒸着という方法で合成し、シリコン基板上に作った細い溝の上に、1本1本を橋渡ししていきます。溝は3 μm(1 μm=10-6 m)くらいまでのさまざまな幅のものを用意し、それに応じたいろいろな長さのCNTがこの溝の部分に橋渡しされることになります。

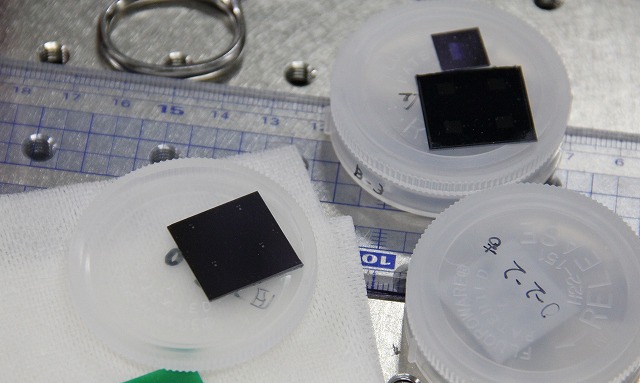

2 cm×2 cmほどのシリコン基板上に、

2 cm×2 cmほどのシリコン基板上に、カーボンナノチューブが乗っている。

ここにレーザーを照射することでCNTが微小な蛍光を発し、その波長がCNTの長さによってどう変わるかを測定していくことで、CNTの光学的な特性を探ることができます。現在はこのように、CNTの性質について一歩一歩研究していくという基礎的な段階です。これを続けていく中で、最終的にフォトン一つひとつを制御できるようになることを目指しています。

Q:読者へのメッセージをお願いします。

加藤 雄一郎 准教授

加藤 雄一郎 准教授 工学系研究科

総合研究機構

私はアメリカの大学院に行ったのですが、世界の優秀な頭脳が集まるところで5年間過ごしたことが非常にいい経験となっています。若い皆さんにも腕試しのつもりでどんどん挑戦してほしいと思います。

※2011年9月10日(土)に東大で開催される「やさしい科学技術セミナー」にて、「カーボンナノチューブと未来のエレクトロニクス」という題で加藤先生が講演をされます。詳しくはこちらをご覧ください。

※YouTubeで加藤研究室の紹介を見ることができます。下記URLをご覧ください。

加藤研究室のHP

(インタビュアー 清水 裕介)