ご寄付いただいた方に研究の進捗・裏話を月1回お知らせしています

2025年5月号・公開

五月下旬ともなれば現代用語の「五月晴れ」とは名ばかりで梅雨の気配すら漂ってくるこの頃ですが,みなさまいかがお過ごしでしょうか.

福島第一原発事故が発生した翌月,2011年4月から私の環境中の放射性物質についての研究が始まっています.福島第一原発がある福島県双葉郡大熊町・双葉町は当時とりわけ高い濃度の放射性物質で汚染されていて,身に着けた線量計の警報音にたじろぎながら測定を行いました.その道すがら,原発から3 kmほど離れた国道6号線沿いに牛(肉牛)の群れを見かけます.

この当時,牛に限らず多くの家畜が原発から半径20 km圏内(警戒区域)を闊歩していたのは知っていまして,きっとこの牛たちもやむにやまれぬ事情で牛舎から放たれたのだろうな...と横目に見ていました.

下記の画像は実際にその際に撮影したものです

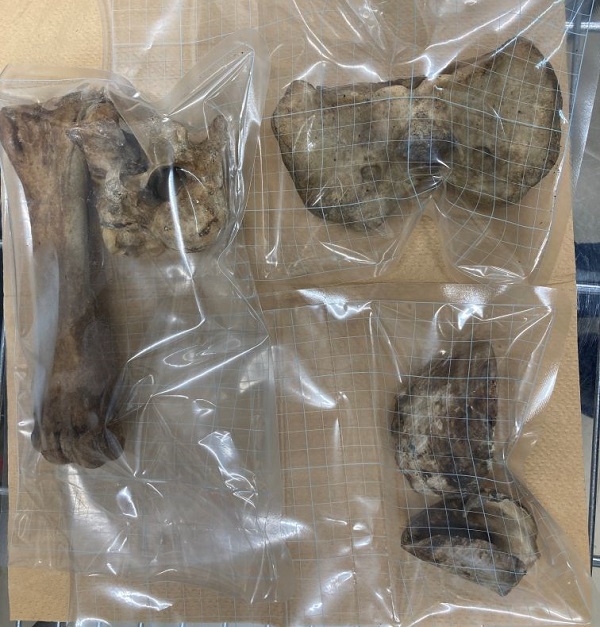

それから12年後,偶然にも当時見かけたあの牛たちの飼い主であった,という方に巡り合う機会がありました.そして,飼い主の方から「この牛たちが当時どのような生活をし,最期を迎えたのか調べて欲しい」というご要望をいただきました.この牛たちの多くは牛舎から放たれた後もそれまでの生活ルーティンを守っていたようで,日中は牛舎周辺の草をはみ,夜には牛舎に帰ってきて休んでいたようです.そして牛舎で亡くなった牛は,長い年月を経て骨と化して残っていました.

私は牛舎に残っていた牛の骨を分析するプロジェクトを2023年に立ち上げました.骨の性質上,きわめて繊細な分析操作を要することからこの手の分析を得意とするオーストリア・ウィーン工科大学と協力体制を構築し,分析を進めてきました.

骨の詳細な分析は,ウィーン中心部から電車で僅か15分程度にある研究所内で行われました.分析を担当した研究者は,文字通り極めて精力的に昼夜を惜しんで数か月にわたる分析に携わってくれました.(一度,実験の練習中にボヤを起こしてしまい,研究所の煙突から白い煙が昇ってしまいました[例の法王が決まったコンクラーベの煙とそっくりだったようです]).研究所の所長からこっぴどく叱られてしまった...と一時はしょんぼりしていましたが,それでも「日本の被ばくは俺が解き明かす!」という気概のもと,分析精度を上げる実験を何度も繰り返し,その結果びっくりするような成果を挙げてきました)

分析の結果,骨の中でも脊髄の中心部に放射性ストロンチウムが高い濃度で存在していることが分かりました.骨は形成されるときに外側ではなく内側から構築される性質があります.牛たちは原発事故によって環境中に放出され草に付着した放射性ストロンチウムを食べ,それが自身の骨に蓄積していく様子をこれまでにない精度で教えてくれました.このことは,(人間で実験することはできないため),原発事故初期の内部被ばくやその防護策を考える上でも非常に重要な情報になります.

この研究成果は2025年2月と3月の2回の国際学会の発表を経て,現在,査読論文を作成中です.一般公開までにはまだ時間を要するかと思いますが,詳細を公開できるようになった場合には改めてご報告いたします.

余談です.骨の分析を頑張ってくれた研究者に「どうしてこんなにも分析に貢献してくれたんだい?」と聞いたところ,彼はこう答えてくれました.「私はボスニア・ヘルツェゴビナ出身で,子どもだったころは内紛が酷かったのですが,その当時,日本の赤十字からの温かいサポートにいたく感動しました.時は過ぎて何の偶然か,このウィーンの研究所で,日本の被ばく環境を解き明かす機会を得たのです.だとしたら私ができる恩返しはこの分析しかないんですよ」と説明(いや熱弁)してくれました.

私が進めている研究は他の研究機関と比較すればごくごく小規模ですが,国内外の温かい縁がつないでくれています.同時にニッチだからこそ大規模な分析から取りこぼされたことやピットフォールを指摘しやすいという側面もあります.今回の骨の分析も原発事故発生から長い時間を経てしまいましたが,この一例として挙げられると思います.

少しでも今の環境が早く改善するように,そして万が一の事態にも対応できる教訓を残せるように,研究面から成果を上げていこうと考えています.

皆様からのご支援あっての研究です.改めて皆様に深く御礼申し上げます.

ご寄付はこちら

測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金