wild rats野生ネズミに関する研究

01個体レベルの研究

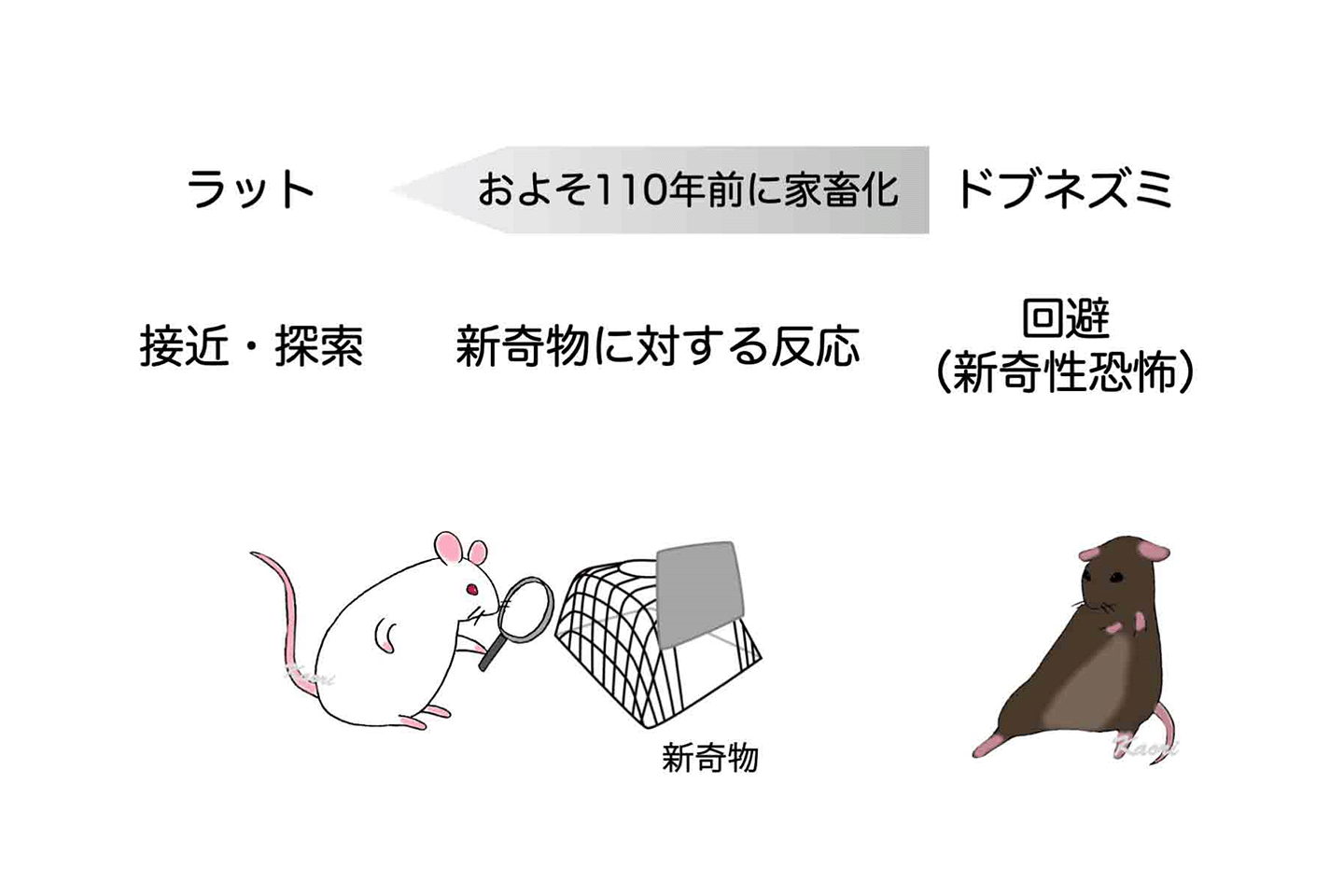

実験用ラットと野生ドブネズミは同一種であるものの全く異なる環境で100年以上も暮らしてきていることから、異なる行動を示すようになりました。その1つに、馴染みのないもの (新奇物) に対する反応が挙げられます。

実験用ラットは新奇物を見かけるとそれに接近し探索する一方で、野生ドブネズミはこれを避ける行動である新奇性恐怖 (Neophobia) を示します。そこで野生ドブネズミを実験室に連れてきて、さまざまな研究を進めてきています。

その結果、実験用ラットは扁桃体の活性化を示さないのに対して、野生ドブネズミは扁桃体の活性化を示す、というように、同一の新奇物に対して異なる脳内反応を示すことが明らかになってきました。

現在は、新奇物に対する脳内反応の違いを生み出しているメカニズムを探索しています。

02群れレベルの研究

世界中でドブネズミ (Rattus norvegicus) とクマネズミ (Rattus rattus) は害獣として認識されているにも関わらず、都市部や畜産現場でどの程度のネズミが存在し、また彼らがどのような生活を営んでいるのかに関して何も情報がないのが現状です。

しかし一方で、一研究室レベルでは解析に必要なデータを入手することが困難なことも事実です。

そこでネズミ駆除会社や日本ペストコントロール協会、行政機関等と連携し、入手できたデータに応じて柔軟に研究を進めてきています。

これまでのところ、築地市場にいたドブネズミの個体群動態や、新型コロナウイルス感染症対策が都市部のネズミに与えた影響などを解析してきました。

現在は、畜産現場におけるネズミに着目しています。畜産現場にネズミが存在すると、例えば豚熱や高病原性鳥インフルエンザといった伝染性疾病を媒介する可能性があり、また家畜のアニマルウェルフェアを損なうことが考えられます。

そこで、まずは実態を把握する調査を行っています。